Как работают листинги, пресейлы и лаунчпады криптовалют

Торгуйте вместе с профессионалами

Станьте прибыльным трейдером

Мы подготовили статью о запуске новых токенов на криптовалютных биржах. Рассказываем об основных форматах предложения токенов (ICO, IEO, IDO и IGO) и рассматриваем известные лаунчпады – платформы, где можно купить первыми новые криптовалюты.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Как криптовалюты входят в рынок

Вход криптовалюты на рынок называется листинг. Листинг – это “публикация” криптовалюты на бирже и открытие торгов с ее участием. Листинг криптовалют происходит после их предложения (offering). На этом этапе проект предлагает свой токен инвесторам и убеждает их в его перспективности.

Крупные проекты полагаются на венчурные фонды и бизнес-ангелов. Проекты средних и малых масштабов, как правило, предоставлены самим себе. Поэтому многие криптовалютные биржи и иные сервисы предлагают лаунчпады (launchpad) – площадки для запуска токенов. С их помощью проект может собрать необходимое стартовое финансирование, организовать сообщество и заручиться поддержкой других проектов.

В рамках предложения осуществляется предпродажа или пресейл (presale) токенов. Пресейлы проходят среди избранного круга пользователей и дают проектам первичную ликвидность и медиа-покрытие.

Для инвесторов, пресейл токенов – это шанс первыми получить новую криптовалюту за потенциально лучшую цену. Чтобы принять участие в предпродаже, нужно попасть в вайтлист (whitelist) – список утвержденных участников предпродажи. Условия вайтлистинга для разных проектов разные. Они могут включать как просто регистрацию на сайте и ожидание, так и разного рода задания – вступить в сообщество, подписаться на социальные сети, лайкнуть 100 постов, сделать 100 ретвитов, и т. д.

Форматы предложений токенов

Рассмотрим основные форматы токен-пресейлов и их отличия.

ICO (Initial Coin Offering)

ICO (Initial Coin Offering) или “первичное предложение монет” проводится проектом на его собственных ресурсах (вебсайт, соцсети, и т. д). В рамках ICO участники предпродажи попадают в вайтлист и в день релиза получают токены на свои криптовалютные кошельки. Затем токен проходит листинг на DEX или CEX-биржах, где участники вайтлиста торгуют новыми токенами, создавая ликвидность. Листинг криптовалют в рамках ICO, как правило, проходит на нескольких биржах сразу.

Через ICO вышли на рынок проект The DAO, протокол Bancor, блокчейны Ethereum, TRON, Cardano, Tezos и EOS, а также криптовалютные биржи Bitfinex и Huobi Global

с их нативными токенами.

Преимущество и недостаток ICO – свобода и доступность формата. Криптопроекты проводят ICO своими силами, от смарт-контрактов до маркетинга и листинга. Они ни перед кем не отчитываются, не проходят проверки и контракт-аудиты. Это создает определенные риски для пользователей, поскольку после нескольких раундов финансирования организиторы могут скрыться с деньгами, не доведя токен до листинга. Из-за этого ICO запрещены в ряде стран, включая Китай и Южную Корею. В некоторых других странах, например в Японии и России, ICO нельзя рекламировать.

ICO относительно рискованны для инвесторов, потому что требуют перевода денег на сторонние кошельки и смарт-контракты. Блокчейн-транзакции необратимы, поэтому, если проект окажется скамом, деньги вернуть не получится. Перед участием в проекте следует тщательно изучить его конкретное предложение, участников команды, модель распределения токенов и общую перспективность предлагаемых решений.

IEO (Initial Exchange Offering)

IEO (Initial Exchange Offering) – “первичное биржевое предложение”, – более безопасный аналог ICO. В этом формате новые токены проходят листинг на централизованной бирже (CEX). Отличие ICO от IEO в том, что все аспекты и стадии пресейла монет курируются и тщательно проверяются биржей.

Именно биржа берет на себя смарт-контракты, маркетинг, фандрейзинг и другие аспекты пресейла. Перед принятием на лаунчпад, проект проходит тщательную проверку по важным параметрам, включая безопасность контрактов и бэкграунд участников команды. После успешного фандрейзинга, токен становится доступен на бирже для участников предпродажи.

Популярные токены, вышедшие в формате IEO, включают Sero (SERO), WazirX (WRX), Matic Network (MATIC), GoWithMi (GMAT), Reserve Rights Token (RSR), Band Protocol (BAND), Axie Infinity (AXS), THORChain (RUNE), Wirex (WXT).

Некоторые крупные централизованные биржи требуют KYC, KYB и AML-верификации, поэтому безопасность IEO-листингов значительно выше. Риски в данном случае связаны только с перспективами самого проекта. О том, как проходит IEO на Binance, и как участвовать в лаунчпадах, читайте в нашей статье про лаунчпад Binance.

IDO (Initial DEX Offering)

IDO (Initial DEX Offering), первоначальное DEX-предложение, – листинг токенов на децентрализованной криптовалютной бирже (DEX). IDO во многом схоже с IEO, с тем различием, что происходит в нерегулируемой DeFi-среде.

Подобно IEO, IDO проводится DEX-биржей с участием команды самого проекта. Маркетинг в данном случае делится 50/50: лаунчпад и команда проекта занимаются им совместно. Со стороны лаунчпада проходят проверки на бэкграунд, историю проекта, безопасность смарт-контрактов. Децентрализованные лаунчпады имеют четкие критерии для новых листингов. Обычно, после успешного фандрейзинга токены сразу становятся доступны для торговли на бирже. Помимо новых токенов, проданных инвесторам, проект предоставляет дополнительную ликвидность на бирже, чтобы на первых порах избежать проскальзывания цен и лишней волатильности.

IDO всегда сопряжены с рисками, поэтому при участии в них стоит придерживаться следующих пунктов:

- Выбор проверенных площадки для IDO.

- Изучение проекта самостоятельно, от главного сайта до соцсетей и активности сообщества.

- Изучение условия IDO и распределения токенов.

- Проверка ссылки при регистрации на IDO. При регистрации на новый проект можно запросто стать жертвой фишинга.

- Вложение суммы, которую инвестор готов потерять.

Как правило, для участия в IDO верификация не нужна. Достаточно подключить к бирже свой криптовалютный кошелек (MetaMask, Phantom и т. д.) и следовать инструкциям.

IGO (Initial Game Offering)

IGO – первичное игровое предложение – аналог ICO/IEO для блокчейн-игр. После вложения в IGO, помимо токенов проекта, участники, могут получить доступ к эксклюзивным внутриигровым предметам формата NFT.

IPO (Initial Public Offering)

Пресейлы токенов считаются приемниками IPO – Initial Public Offering (изначальное публичное предложение) – практики финансирования и листинга бумаг на фондовом рынке. Однако, в таком формате проходит листинг акций уже состоявшихся компаний с устойчивым инвестиционным пулом. Отличие ICO, IEO, IDO и IGO от IPO в том, что они нацелены на проекты, находящиеся на ранних стадиях развития, не имеющие достаточного медиа-покрытия и финансирования. К тому же, в рамках IPO инвесторы покупают долю владения самой компанией, в то время как в криптовалютном мире выкупаются лишь токены.

Лаунчпад и лаунчпул: разница

Многие крупные криптовалютные биржи (например, Binance) предлагают лаунчпул (launchpool). Лаунчпул – “облегченный” тип лаунчпада. Биржа в преддверии запуска монет предлагает заложить ее нативный токен в стейкинг и получить награду в нем после листинга новых токенов. Таким образом, биржа обеспечивает стартовый пул ликвидности для торговли новой монетой. Пользователям для этого не нужно выполнять особых условий – достаточно застейкать свои активы в интерфейсе биржи и согласиться с условиями, что монеты будут заморожены вплоть до листинга (или даже некоторое время после него).

Популярные лаунчпады

Многие крупнейшие биржи предоставляют возможность запуска новых токенов. Большинство централизованных бирж требует держать некоторое количество своих нативных токенов в качества “билета” на участие в IEO. В большинстве случаев, токены необходимо держать на кошельке продолжительное время. Желательно в это время не торговать ими и не перемещать их с кошелька.

Количество новых токенов как правило высчитывается из количества нативных монет биржи и продолжительности их держания на кошельке. Чем больше токенов, и чем дольше они на балансе – тем больше вознаграждение. Однако, большинства пресейлов есть хардкап (hard cap) – максимальный лимит на одного участника.

Binance Launchpad

Binance Launchpad – собственный лаунчпад криптовалютной биржи Binance. Это курируемая платформа для листинга токенов, которая помогает блокчейн-стартапам привлекать финансирование и пользователей. Участие в лаунчпаде Binance проходит в формате лотереи. Для участия необходимо держать криптовалюту BNB на кошельке Binance или застейкать монеты в Binance Launchpool.

На Binance было запущен ряд крупнейших токенов, включая игровые токены AXS (Axie Infinity), LOKA (League of Kingdoms) и SAND (The Sandbox). Здесь также проходили листинги фан-токенов клубов ACM (ACM), FCB (BAR) и Lazio (LAZIO), и крупнейших блокчейн-проектов: Injective Protocol (INJ), Harmony (ONE), Celer, и других.

Подробнее об участии в листинге Binance читайте здесь (статья в разработке).

BSCPad

Лаунчпад BSCPad – платформа для проведения IDO в сети Binance Smart Chain (BSC). На данный момент здесь успешно проведены около 150 запусков DeFi-токенов. Лаунчпад имеет систему уровневой лотереи, где чем больше нативных монет заложено в стейкинг, тем больше лотерейных билетов получает пользователь, и тем меньше условий для участия. На высоких уровнях новые токены гарантированы.

OKX Jumpstart

OKX Jumpstart – лаунчпад на базе биржи OKX. Предлагает стандартный формат участия в токенсейлах, а также лаунчпул Jumpstart Mining. На OKX запускались токены WOO от сети WOO Network, SIS (протокол ликвидности Symbiosis Finance) и RAY от автоматического маркет-мейкера Raydium. Также, здесь увидели свет токены популярных блокчейн-игр: Blockchain Brawlers (BRWL), KlayCity (ORB) и Gods Unchained (GODS), а также ELT – токен Element Black, компании-разработчика блокчейн-игр.

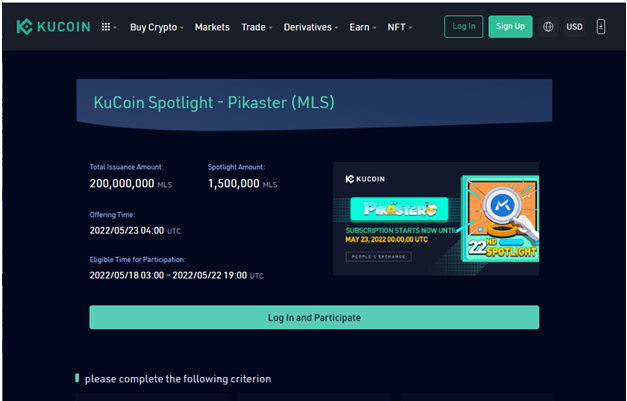

KuCoin Spotlight

Криптовалютная биржа KuCoin также предлагает собственную платформу для запуска токенов под названием KuCoin Spotlight. Запущенные на KuCoin токены включают Victoria VR (VR), Cryowar (CWAR), и Tokoin (TOKO).

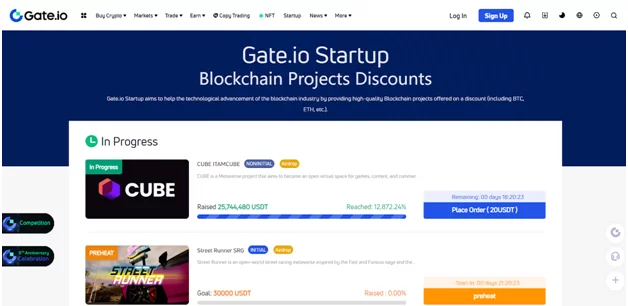

Лаунчпад Gate.io

Луанучпад Gate.io предлагает блокчейн-проектам набирать финансирование, известность и сообщество в рамках первичных продаж токенов. Участники пресейлов отсеиваются в порядке очереди. Среди успешных ICO на Gate.io Launchpad: Fetch.AI, Harmony, Celer Network, Olive, WeWay, Zipmex Token и другие.

Polkastarter

Polkastarter — протокол для проведения IDO в сети Polkadot. Заявки на участие в предпродажах проходят в формате лотереи. Для участия в IDO на Polkastarter, нужно держать 250+ токенов POLS на кошельке в сетях Ethereum или Binance Smart Chain не менее 7 дней. Или держать токены POLS LP на PancakeSwap и Uniswap. Можно заложить POLS в стейкинг в меню лаунчпада и сразу попасть в вайтлист, но тогда токены заморозятся. Для допуска к IDO нужно прохождение KYC.

Ethereum Launchpad

Лаунчпад Ethereum позволяет принять участие в предстоящем перезапуске сети Ethereum на консенсусе Proof-of-Stake. Для участия предлагается стать валидатором: нужно запустить ноду и застейкать необходимое количество валюты ETH. Перед стейкингом возможна “практика” стейкинга в тестовой сети.

GameFi.org Launchpad

GameFi.org – агрегатор блокчейн-игр и метавселенных. Здесь пользователи могут запускать свои IGO или участвовать в существующих. Платформа предлагает обучающие материалы на тему GameFi и метавселенных. Проведенные здесь IGO включают Epic War, League of Kingdoms, STEPN, Codyfight, и Monsterra.

Seedify

Seedify — децентрализованный инкубатор и лаунчпад для новых проектов. Seedify расширяет возможности будущих проектов путем открытых голосований. Любой проект может отправить свою работу в Seedify и выдвинуть его на голосование по сбору стартового капитала. На Seedify были запущены проекты Nomad Exiles, Toyoverse, Battleverse, Last Survivor и другие проекты.

В заключение

Листинги и пресейлы криптовалют ценятся инвесторами благодаря шансу получить перспективные криптовалюты по лучшим ценам. Но стоит понимать, что гарантий роста новых криптовалют нет, даже если предыдущие листинги на платформе показали рост 100х. Стоит проводить подробный анализ каждого проекта, прежде чем вложиться в него.

Больше интересного в блоге CScalp!

В нашем блоге вы найдете материалы о трейдинге и скальпинге, обзоры на криптовалютные биржи и торговые терминалы, подборки популярных криптовалютных сервисов и статьи по DeFi и блокчейну.

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.